お知らせ

Tech GARA Japanに行ってきました!

2/4から2/6までの3日間、五大エージェンシーが所属する中部経済連合会が共催する「Tech GARA Japan」が名古屋で開催され参加してきました。

本イベントは、「Central Japan Startup Ecosystem Consortium」が主催する、最先端テクノロジーの祭典です。

同コンソーシアムは、愛知・名古屋・浜松地域におけるスタートアップの創出・成長を促進するために、

企業、大学、行政機関などが連携し、スタートアップ・エコシステムの形成を進めています。

「Tech GARA Japan」は、そんなスタートアップの発展を支える場として、

国内外の起業家や投資家、企業のリーダーが集い、革新的な技術やアイデアを共有するイベントです。

AI技術を初め、エネルギー、地球環境、食料、ゴミ問題、宇宙開発など、人類全体の課題を先端技術で解消していくためのプロセスが展示されていたり、ワクワクするような未来予想図が描かれていました。

このイベントで最も取り上げられたテーマは、AIと人間との関係性です。

ご存知のとおり、人間が1週間かかっても終われない仕事を、AIは一瞬で終わらせます。

パソコンスキルの高い人が重宝されていた複雑な作業も、AIの使い方さえ覚えれば、簡単に終わらせる事ができます。

AIに任せられる事はAIに任せ、人にしかできない事を人がやるだけで、仕事の効率は計り知れないほど飛躍します。

AIが従来の自動制御と大きく異なるのは、学習する事です。

データの蓄積により最適解を見出し、改良を重ねることが可能なのです。

製造業においては、AIの活用と生産設備の自動化が進めば、

少人数でも大規模工場が稼働できるところまで来ているのです。

AIによる産業革命が起こった今、世界のルールは大きく変わりつつあります。

当然、雇用面でも各産業における求人倍率が大きく変わります。

わずか5年先の未来ですら予測困難になっているのが、今の状況です。

エネルギー関連では、核融合発電がもたらすエネルギー革命が現実となれば、脱炭素化が加速度的に進むでしょう。

先進技術には電力の安定供給が必要不可欠であるにもかかわらず、我が国の発電は輸入資源に頼らざるを得ないのが実情です。

しかし、核融合発電が実用化すれば、海水から燃料を造り出せるので、エネルギー自給率は劇的な変化を起こします。

電力で脱炭素化を果たせたとすれば、自動車のEV化がますます重要となってきます。

しかし、自動車の完全EV化を進めてきた諸外国が、内燃機関に回帰しつつあるのです。

なぜなら、「EVは高額で長距離移動ができない車」なので、全然売れないからです。

移動距離の長い諸外国で、航続距離500kmは致命的です。充電インフラ整備も進んでいないので、ますます不人気に。

充電に要する時間と場所を考えての行動となると、使い勝手が良くないのです。

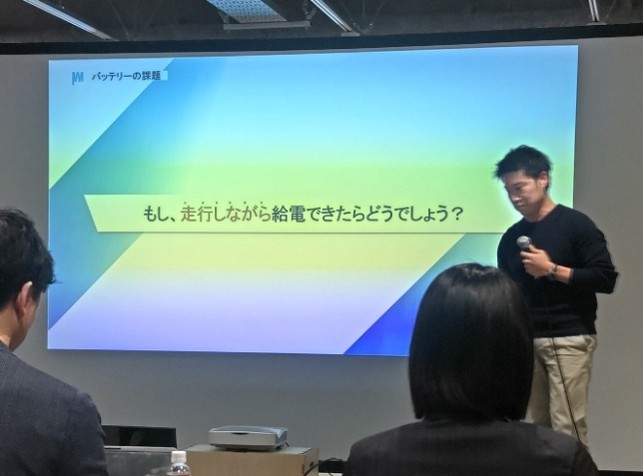

「だったら、走行中に充電したら?」世の中には、とんでもない事を考える人がいます。

高速道路や主要国道に金網を埋めて、これに電波を流して給電する方法です。

既に実証実験まで行われており、総務省も 6.7MHz帯の電界結合方式での充電を認めています。

走りながら充電するなら、充電スタンドの順番待ちも充電時間も無し。

充電スタンドの数も抑えられる。航続距離が短くて済むなら、高額で重い大容量バッテリーも不要。

そうなれば、EVの価格も下がる。日常の移動手段ならEVで十分となるのです。

移動手段はEVだけではありません。水素を燃料とする車や列車の開発も進んでいます。

水素を燃焼させてできるのは、水。クリーンな燃料である事には、間違いありません。

では、水素って何から作るの?という話になります。

太陽光発電や風力発電では、発電した電気が余る事があります。

これを使って、水を電気分解すれば、水素ができるのです。

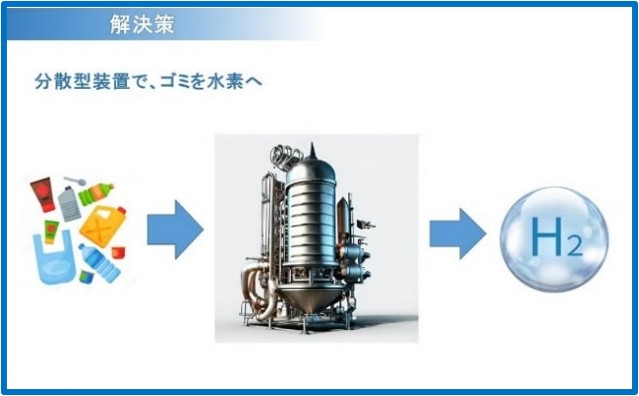

新たな調達方法としては、ゴミを分解して水素を得る方法も注目されています。

処理費を払って処分していた産廃を原料に、オンサイト型ガス化装置で水素と炭酸ガス、建築資材に再生可能な燃焼灰に分解する方法です。

大規模な集中型水素プラントではなく、地域の密着型の施設に設置し、そのまま消費する事が可能なのです。

実証実験で使用されている装置は家庭用の電気温水器程度のサイズで、製造業の工場で排出された産廃の分解処理を行います。

得られた水素は、工場の発電や水素フォークリフトなどで、そのまま使用できます。

装置の稼働データは装置のメーカーで集約され、リサイクル証明の発行、温暖化ガスクレジットやゴミクレジットの流通を司るプラットフォームにて行われるため、導入しやすいメリットも。

巨額の設備費や大量の人員も必要としない、画期的なリサイクルの話でした。

TechGARAの展示を見ていると、SF世界つまり空想科学を見せられているような感覚に陥ります。

しかし、それらは実用化レベルで動き出したものであって、空想ではないのです。

40年前、パソコンが使えないと仕事にならない時代が来ると大人に話した時、「寝言は寝て言え」「マンガの読みすぎ」と嘲笑されたものです。

進化はパソコンを超えてスマホになり、小さな端末にはキーボードすらありません。

インターネットが人を繋ぎ、社会の仕組みをも変えてしまった。

テレビ電話どころか、リモート会議が当たり前に。

時代と共に、私たちを取り巻く環境は変化して行きます。

今の子供たちが大人になった頃、どんな世の中になっているか、想像もつきません。

科学が我々の暮らしをより良いものに変えてくれると信じ、ネガティブな未来予測ではなく、ワクワクする未来に期待しましょう!

執筆者:竹島